方法さえわかれば簡単! 自宅の冷蔵庫でもつくれる透明な氷と、あわせて、透明な丸氷のつくり方も伝授します。

外が暑い季節になると、飲み物を冷やすためなどに氷が大活躍しますが、製氷皿でつくった氷は中心に白い部分が多く、見た目があまりいいとはいえません。冷蔵庫のにおいがついてしまっていたりすれば、飲み物の味を損なってしまうこともあります。

そこで、味にこだわりたい方は、スーパーなどでお金を払って氷を調達することになると思うのですが、なんと皆さんのお家でも、売っている氷とほとんど変わらないような、透明できれいな氷をつくることはできます。

しかも用意するのは、タッパーとアイスピックだけ。製氷皿はいりません。そんなものは、もう捨ててしまってもいいでしょう。水も水道水でOKです。純氷に近い、透明で、きれいで、大きな氷が、これだけでつくれてしまうのです!

今回は、そんな少ない道具と水道水だけで、お家でも簡単にできる透明な氷のつくり方と、その作業と並行しておこなうこともできる、透明な丸い氷のつくり方も、あわせて伝授します。

(手順1)まずは氷をつくる道具を用意する

自宅で透明な氷をつくるために必要な道具は、アイスピック1本とタッパー1つだけです。タッパーは水を入れて大きな氷をつくるために使用し、アイスピックはそれを割るために使用します。

タッパーにもさまざまなサイズのものがありますが、深底のものがうまくいきやすいので、タッパーは、容量が4000mLの深型タイプを使用します。どうして透明な氷をつくるのにここまで大きなタッパーを使うのかについては、またのちほどご説明しましょう。

そしてタッパーに入れて凍らせる水は、冒頭でもお話ししたとおりで、さらには自宅でも簡単にできると銘打っているので、「水道水」を使用します。

ちなみに、今回氷をつくるさいに使用したタッパーと、まったく同じ形状のものがこちら。

100均でも似たような形と大きさのものがあれば、そういったものでも問題はありません。ポイントは、深めで大きいこと。それがクリアできていればOKです。

つぎに、氷を割るために使用するアイスピックですが、これは一般的なものでだいじょうぶです。アイスピックには長いサイズと短いサイズがありますが、ご家庭で使用する場合は、スタンダードのものよりもミニサイズのほうが使いやすいかもしれません。

また、丸氷をつくるさいに3枚刃のアイスピックを使用する方法がありますが、これはなくても丸氷はつくることができるので(もちろん、あれば作業ははかどります)、アイスピックはニードルが1本のタイプのものがひとつあればだいじょうぶです。

ミニサイズのアイスピックであれば、こちらがおすすめです。

このアイスピックは、当時私が仕事用に愛用していたもので、ほんとうは内緒にしておきたかったのですが、せっかく見に来てくれた皆さんのためにお教えします。

アイスピックはロングタイプのほうが大きな氷を割りやすく、ミニサイズのほうは安全で小回りが利きます。私はふだんから長いサイズのものを使用していますが、どちらでも好きなほうでいいと思いますよ。

攻めのロングタイプか、守りのミニサイズか、好きなほうの武器を選んでくれ

それでは、道具がそろったところで、さっそく氷をつくっていきましょう!

(手順2)タッパーに水道水を入れて凍らせる

まずは水道水からジャブジャブとタッパーに水を入れていきます。浄水器があれば浄水器をとおして水を入れていきましょう。

なお、このときの注意点としては、水は凍ると膨張するので、タッパーの中になみなみとは水を入れず、タッパーの上から3~4cmほどすきまを空けた部分まで水を入れ、ふたをして冷凍庫に放り込むようにします。

あとは、このまま水が完全に固まるまで放置しておくわけですが、タッパーの中の水がカチカチに固まるまでに1~2日はかかるので、ひとまずは気長に待ちましょう。

そのあいだの待ち時間を利用して、私は、冷凍庫での水道水が凍る仕組みや、純度の高い(透明に近い)氷のつくり方について、簡単に説明しておくことにします。

冷凍庫での水道水の凍り方と氷の白い部分

一般的に家庭で氷をつくる場合、製氷皿に水道水を入れて氷をつくると思うのですが、できあがった氷を見てみると、なぜだか中が白くなっていますよね。

この、水が凍って氷になったときにできる中心の白い部分はなんなのかというと、水道水に含まれる空気(二酸化炭素)や、水道水を殺菌するために使われる塩素、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分などの、不純物が固まったものです。

水を製氷皿やタッパーに入れて冷凍庫に入れると、水は冷気があたる外側から凍っていきます。このとき、水に溶け込んでいた空気や不純物は中心のほうに押し込まれていき、最終的に行き場を失った不純物は水の真ん中で凍ってしまうため、氷の中心部分が白くなってしまうのです。

こうした水の凍り方により、外側は不純物がすくない(=純度が高い)氷ができあがるので、できた氷の外側は透明度が高くなるわけですね。

つまり、深めで大きなタッパーを使用して氷をつくる理由とは、この水が固まる性質を利用して、純度の高い氷をたくさんつくるためというところにあるのです。

純度の高い透明な氷のつくり方

もちろん、手間ひまをかけることで、純度の高い氷をつくることもできます。参考までに、その代表的な方法もいくつかご紹介しておきましょう。

1. 水を煮沸する

水道水を火にかけて沸騰させる(煮沸する)ことで、水に溶け込んでいた空気や塩素などをとばすことができます。

水を煮沸させたあと、ある程度冷ましてから製氷皿やタッパーに入れて凍らせることで、不純物のすくない氷をつくることができるのです。ただ、これは少々面倒くさいです。

2. 軟水のミネラルウォーターを使用する

不純物がすくない軟水のミネラルウォーターを使って氷をつくることで、氷の純度を上げるという方法です。

しかし、今回のように4リットルものミネラルウォーターをタッパーに入れるのであれば、へたすると氷屋さんの氷や市販のものを買ったほうが安くなる場合もあるので、これはコストパフォーマンスがいいとはいえません。

3. 冷凍庫の設定温度を弱くする

上記の方法と合わせることで、さらに効果を発揮するのが、この「水をゆっくり時間をかけて凍らせる」という方法。

一般的な家庭用冷蔵庫の冷凍室の温度は、国の規格によって-18℃以下と定められているのですが、この温度は水を凍らせる温度としてはやや急すぎるため、冷凍室の設定温度を-10℃程度に変更し、ゆっくりと水を凍らせていきます。

そうすることで、水に溶け込んだ不純物が空気中に放出される時間ができ、純度の高い氷ができるのです。

しかしながら、冷凍室の温度設定をいじれる機能がない冷蔵庫もすくなくはなく、そして温度設定が変更できたとしても、冷凍保存しているほかの食品などが溶けてしまう、という問題点があります。

4. 水の中心部が凍る前に真ん中の水を捨てる

水は外側から純度の高い氷ができていき、氷の中心部には不純物が押し込まれ、最後に中心部分が固まります。

そこで、中心部が固まる前にタッパーを冷凍庫から取り出すと、氷の真ん中だけ水がたまった空洞のようになっているので、氷に穴を開けてたまっている水を抜き、新しく水を入れなおすのです。

これはたしかに、中心に集まった不純物を一網打尽にするという画期的な方法なのですが……やはり少々面倒くさい。

氷が全部固まりきらないよう時間に気をつかうのも大変ですし、結局水を入れ替えても、入れ替えた部分の中心が白くなってしまいます。

さて、参考までに、以上のような方法もありますが、今回はなんといっても「簡単」に透明な氷をつくるのがテーマなので、やはりふつうに水を入れて放置を私はおすすめします。 興味があれば、いろいろと試してみてください。

おっと、こんな話をしているあいだに、氷ができたようですよ。

(手順3)タッパーから氷を取り出して割る

冷凍庫に入れておいたタッパーの水がカチカチに凍ったら、ふたをはずしてタッパーを逆さにし、水かぬるま湯をタッパーにかけて、氷を引きはがします。無理に上から押してもはがれなかったりもするので、氷の取り出し方(タッパーからの外し方)としては、これがいちばんスマートだと思います。

ちなみにこのとき、氷の表面(タッパーの上側)に微細なトゲができている場合があるので、タッパーから落ちてきた氷塊を手でキャッチしようとして、指をけがしないように注意してください。

作業は、まな板などの上でおこなうとはかどりますよ。

こちらがタッパーから取り出した氷。みごとに中心部分が白くなっていますよね。

横からも見てみましょう。

白くなった水に含まれる不純物や空気の気泡もあいまって、空から稲妻が降りそそいだような、巨大生物が海中に飛び込んだような様相をていしています。

これはこれできれいといえるかもしれませんが、それはいいとして、外側は透明な氷ができているのが、横からでもはっきりと見てとれますね。

このあとは、これ(透明な部分)を、アイスピックを使って割り取っていくのですが、氷を上手に割ったり削ったりするためには、氷について知っておくとうまくいくので、まずは氷を割っていく前の予備知識として、水が氷になる仕組みや、氷の構造について簡単に見ていきましょう。

水が凍る仕組みと氷の構造

水は水素原子(H)2つと、酸素原子(O)1つが結びついてできた、水分子(H₂O)という小さい粒がたくさんつらなることでできています。

水のときの水分子は、さまざまな方向へ向かって自由に動き回っているのですが、水の温度が0℃を下回ると、水分子は動きをとめて互いに結合し、結晶がつくられます。そして、ひとつひとつの小さな結晶同士が集まっていくことで液体のすべてが結晶となり、氷という固体に変わるわけですね。

このように、氷は水の結晶同士の結合によって構成されているわけですが、この結晶同士の結合部、結晶同士の境界線は割れやすくなっています(接着剤でくっつけた部分が取れやすくなっているのと似たような感覚です)。

これが、いわゆる「氷の目」と呼ばれるもの。氷の目とは、氷が割れやすい線のような部分のことをいいますが、つまるところそれは、「結晶同士の境界線」のことなのです。

氷屋さんでつくられる氷は、高い温度でつくられることもあって、結晶が大きく均一にならぶようになる。一方、水道水から冷凍庫でつくる氷は、低い温度でつくられることもあって、結晶が小さく不規則にならぶようになる。

結晶が大きいと結合している境界線、つまり氷の目がすくなくなるので、氷屋さんの氷は割りやすいのですが、水道水から冷凍庫でつくった氷は、結晶が小さく、氷の目が変則的にあるので、意図しない方向に氷が割れたり、割れやすくなっていたりすることがあります。

ようするに、なにがいいたいのかというと、ここからは微妙に「運」の要素が入ってくるということです。

アイスピックの使い方

アイスピックは大きな氷を割る場合と、手元の氷を割る場合で持ち方が変わってきます。まずはタッパーから取り出した大きな氷を割っていくので、この場合は柄の部分をしっかりと持ち、キツツキのようにコツコツ突くようにして使用します。

重力に逆らわず、アイスピックの重みを利用して、垂直に振り下ろすように氷を突いていくのがポイントです。

またこのとき、無理やり力まかせにドスッ! と氷を突くと、手首を痛めてしまうなどのけがをする原因にもなるので注意してください。

さきほどの氷の構造で見てきたように、氷の結び付きをはがすようなイメージで氷を突いていくと、うまく氷を割ることができます。具体的には、以下の図のようにしてアイスピックで氷を突いていきます。

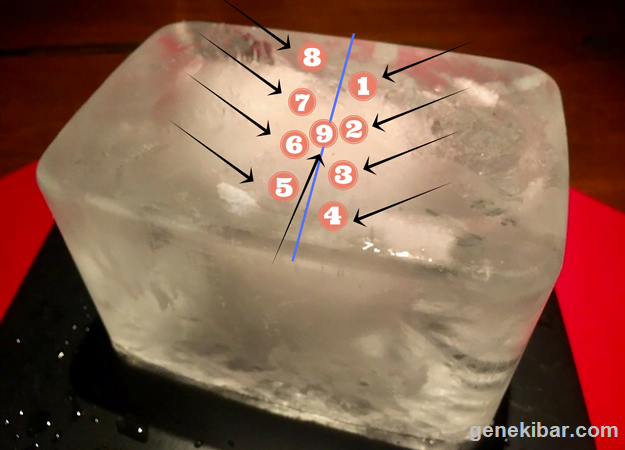

この氷は、まずは半分に割りたいので、割りたい部分の線上(画像の青い線)にアイスピックを入れていきます(画像①~⑧)。

そうすると、氷の中心部分にあるであろう氷の目にわずかな亀裂が入っていき、その状態ですこし力を入れた一撃を加えると(画像⑨)、みごと真っ二つに氷は割れます。まずは氷を半分に割るために、何度も(目安は8~16回ほど)、そして丁寧にアイスピックで氷を突いていきましょう。

また、しっかりと狙ったラインに亀裂が入っていない状態で一撃を加えると、うまく割れないで変な方向に氷が割れてしまうので、心配な場合は、割りたい部分の線上側面や裏側もアイスピックで突いていきます。

加えて、ここからはスピード勝負となります。水道水に含まれている不純物は氷に熱を伝えやすくしてしまうため、とくに中心に不純物が固まっているこの状態は氷が溶けやすいのです。

氷が溶けはじめてしまうと、氷がボソボソとやわらかくなり、思ったように割れなくなってしまうので、氷がカチカチのうちに、手際よく氷を割っていきましょう。

今回は、大きな亀裂がYの字に入っていたので、それに逆らわずに3分割にしました。

タッパーの中で水が凍るさい、水の体積が膨張することによって、氷に亀裂が入ってしまうことがあるのです。けっして半分に割ろうとして失敗したわけではないので、そこはご安心ください。

(手順4)先に丸氷の素材となる氷を取り出す

まな板などの上で大きな氷を分割できたら、このように氷をさらに半分、さらに半分(または3分割)と分割していき、さきに丸氷をつくるために必要な大きさの氷を割り取っていきます。

氷がアイスピックを持つ利き手と反対側の手で持てるサイズになったら、こんどは手で氷を持ちながら割っていきます。不純物などが固まった白い部分はあとから削り取ればいいので、白い部分が付いたまま割ってしまってだいじょうぶです。

氷の割り方のポイントとしては、そのブロック(氷)の真ん中あたりをアイスピックで突いて割るような感じ。大きな氷を割るときと同じ要領で、真ん中の線を狙ってキツツキのようにコツコツ突いていれば、勝手に氷は割れるので、やっていればすぐに要領はつかめると思いますよ。

また、氷を分割している途中で、このような透明な正方形が取れる部分を見つけたら、それは丸氷をつくる素材に使えるので、正方形で割り取り、いったん冷凍庫に戻しておきます。

これは、つくりたい大きさの丸氷になる余白をもったものであればいいので、完全な正方形でなくても問題はありません。

ただし、丸氷をつくらない場合は、この手順は飛ばしてOKなので、ひとつずつ分割した氷をさらにこまかく分割していき、好みの大きさになったら、氷の白い部分を削り取っていき、空になったタッパーの中にどんどん入れていきましょう。

氷の白い部分は、上の画像のように、白い部分のエリアを直線で割るようにして削るとうまくいきます。最初はある程度のロスが出ると思いますが、まずは安全重視で作業を進めていきましょう。

作業が終わると、いちどでこれくらいの透明な氷をつくることができます。

できあがった氷はタッパーに入れたままふたをして保存するか、ジップロックなどの袋に移し替えて、冷凍庫で保存しておくといいですよ。

そして、不純物を取り除いた部分の氷は、これくらい透明です。水道水からつくったとは思えないほどきれいですね!

ほとんどタダでつくったとは思えないほどのクオリティだな

透明な氷をつくるだけなら、作業はここまでで終了です。お疲れさまでした!

途中のややこしい説明で、よけいにむずかしく感じてしまわれたかもしれませんが、やったことといえば、水道水をタッパーに入れてそのまま凍らせ、できあがった氷を割って白い部分を削って捨てただけです。とても簡単ですね!

丸氷をつくる必要がなければ、いちどにたくさんの透明な氷をつくることができるので、ぜひお家で氷づくりに挑戦してみてください。

さて、つづいては、透明な丸氷のつくり方です。ここからは、少々難易度が上がっていきますよ。

(手順5)正方形の氷を丸く成形する

こちらは、さきほど大きい氷から取り出した、丸氷をつくる素材となる正方形の氷です。軽く角を取ったらふたたび冷凍庫へもどし、カチカチに固まるまで待機します。

素材の氷がふたたび固まったら、スピーディに氷を削っていきます。

やはり純度が高いとはいえ、氷屋さんの氷とくらべると溶けるのは早いですし、氷が溶けだすとうまく削れなかったり、変に割れてしまったりすることがあるため、氷はかたいうちに削っていきます。

鉄は熱いうちに打たなければならない、というのと同じようなことです。

また、丸氷を削ったり、手元の小さな氷を割るときは、このようにアイスピックの柄の下のほうを持つようにします。

私はあらく削るときはこれぐらいで、よりこまかい作業をするときは画像よりもさらに下のほうを持っていますが、こぶしから飛び出すニードルが長ければ長いほど、アイスピックで手を刺してしまう危険性は増します。

そのため、アイスピックの先端から数センチだけニードルを出すようにする握り方(画像よりもかなり下を握る持ち方)のほうが安全です。いろんな持ち方を試してみて、いちばん使いやすいと思う場所を探してみてください。

丸氷をつくるコツは、手のひらの上で氷を多方向に回転させながら、正方形だった氷の出っ張っている部分を削ぎ落としていき、球体に近づけていくことです。アイスピックは垂直に突くのではなく、斜めから突いて余計な部分を削ぎ落とすようにして使います。なおかつ、これをスピーディにおこなうこと。

手の体温で氷が溶けていってしまうため、丸氷づくりは時間との勝負となります。

ある程度氷が丸い形になってきたら、もういちどこの状態で冷凍庫へもどし、ふたたびカチカチに固まるまで放置。

先ほどの丸氷がふたたび固まったら、ここからは最終的な仕上げの工程です。丸氷を入れるグラスに合わせて、丸氷の大きさを調節するように削っていきます。

このとき、氷の幅をグラスの幅ちょうどぴったりのサイズにはせず、すこし小さめにつくるといいと思います。ギチギチの氷は、グラスが割れる原因にもなってしまうので、グラスにすこし余裕をもたせるぐらいのサイズにするといいですよ。

そして、グラスに入る大きさになったら完成!

せっかくなので、もういちど完成した丸氷を冷凍庫で冷やし、実際に使用してみることにしましょう。

完成した水道水からつくった丸氷。美しい仕上がりです。

こちらにお好みのウイスキーをそそいでいきます。これは「ウーロンチャ」というウイスキー。

丸氷でいただく烏龍茶の味は、格別なものでした……。

丸氷をつくるのはちょっと大変ですが、皆さんもぜひ、丸氷づくりに挑戦してみてください。

いや、これ大変すぎないか……? もっと簡単に丸氷をつくれるアイテムがあるらしいぞ

(手順EX)便利アイテムを利用する

なんでも、イブスター店長が仕入れてきた情報によると、水(お湯)を入れて冷凍庫に入れておくだけで、簡単に純度の高い丸氷をつくれるアイテムがあるそうな。

その名も、「ポーラーアイストレイ」。

ポーラーアイストレイは、特許を取得した特殊な2層のような構造でできていて、水道水の、透明な部分から凍りはじめて、最後に不純物が凍る性質を利用し、さきに上部の丸い部分で透明な丸氷をつくり、最後に下部の台座で不純物を固まらせるのだそうです。

使用画像をみてみると、水(お湯)を入れてそのまま冷凍庫で放置するだけで、これだけのクオリティの丸氷ができるのであれば十分、と思えるようなシロモノでした。

ごらんのとおり、水道水から丸氷をつくるのはけっこう大変ですし、つくるのに時間がかかっても、使うのはほんの一瞬のことなので、こういった便利グッズを活用するのもいいですね!

それでは、タッパーで氷をつくったり、便利アイテムを活用したりするなどして、よい氷ライフをお過ごしください。

コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)