スコッチはウイスキーなの? それじゃあ、よく聞くバーボンってなんなの? そんな疑問にもお答えします。

ウイスキーなどについてしらべていくと、おそらくどこかのタイミングで「アクアヴィテ」あるいは「アクアヴィタエ」という言葉にたどり着くと思うのですが、これはいったいなにを意味するものなのかは、気になるところではあると思います。

端的にいえば、これは「生命の水」というものを意味する言葉で、この生命の水は、ウイスキーをはじめとしたスピリッツや、リキュールなどのルーツであるとも考えられています。

では、その生命の水とはなんなのでしょうか。どのようにして生まれ、どのようにして世界に広がっていったのでしょうか?

この話は、自分でいうのもなんですが、けっこうおもしろい話なので、今回はウイスキーとはなにか、世界にはどんなウイスキーがあるのかをご紹介するとともに、そのルーツにせまりたいと思います。

ウイスキーという名前の語源・由来・ルーツ

ウイスキーとは、大麦などの麦芽を主な原料とした蒸留酒の一種。生産国によってウイスキーの定義は異なりますが、一般的には麦芽や穀類を原料に、これを糖化、発酵させたたあとに蒸留し、樽で熟成させた酒のことをいいます。

ウイスキーという名称の語源は、ゲール語(アイルランド、スコットランドの公用語)で「生命の水」という意味を持つウシュクベーハ(Uisgebeatha)がなまったものだといわれていて、そのルーツはラテン語で「生命の水」を意味するアクアヴィテ(Aqua vitae)からきています。

まずはウイスキーのことを知るために、ウイスキーのルーツである「生命の水」とはなんなのか、そして、酒の出現と人類との関わりについて少し見ていきましょう。

酒とともに歩んだ人類の歴史

地球上に人類が出現するよりもはるか前、2000万年前には、ブドウが地球上に存在していたといわれていますが、ブドウが誕生するよりも以前から、地球上には微生物が生息していました。

これらのことから、ブドウに含まれる糖分が微生物によってアルコールに変えられていき、いわば天然のワインが知らぬ間に誕生していたということは、ほぼたしかなことだと考えられています。

そして、その液体を偶然、飢えや渇きをいやすために人類は口にし、アルコールの存在を知ったのでしょう。これが、人類が酒と出会った瞬間のできごとでした。

その後、酒との出会いを果たした人類は、偶然の産物を得るのではなく、意識的に酒づくりをするようになっていきます。

人類の酒づくりは、いくつか文献として残されているものがあり、最も古いといわれている文献は、推定紀元前3000年ごろにシュメール人が残した「モニュマン・ブルー」という板碑。この碑には、諸説ありますが、ビールをつくる様子が描かれていると考えられています。

また、紀元前2500年ごろに書かれた、古代オリエント最古の文学作品といわれる「ギルガメッシュ叙事詩」には、赤ワイン・白ワインの両方をつくっていたことが記されていて、これらのことから、人類は現在から5000年ほど昔から、ワインやビールといった酒をつくっていたと考えられているのです。

「人類の歴史は酒とともにあった」なんていわれたりするのは、このへんの歴史が関わっていたわけですね。

生命の水「アクアヴィテ」と錬金術師が目指したもの

時はさかのぼること紀元前3500年ごろ、メソポタミアで香水を蒸留するための技術や知識が生まれると、これは地球の東西へと伝達されていき、時代の流れとともに、酒を蒸留する技術へと発展していきます。

とりわけ、その推進役を果たしたのが錬金術師たちでした。

錬金術とは、卑金属から黄金を作り出すための術のことをいいますが、古代ギリシャのアリストテレスらは、万物は火、気(風)、水、土の「四大元素」からできていると考え、このギリシャ哲学と錬金術は結びつき、錬金術の研究はいきおいを増していきます。

錬金術の最大の目標は、卑金属を黄金に変える触媒となり、人間に不老不死、永遠の生命を与える「賢者の石、あるいはエリクサー」と呼ばれる物質の生成でした。ところが、彼らが研究の一環で偶然つくり出したのは、当時の醸造酒を蒸留機にかけたアルコール度数の高い酒だったのです。

これを口に含んだ錬金術師は、燃えるようなアルコールの強さにおどろき、これこそが錬金術の到達点である「不老長寿の霊薬」だと信じたといいます。そして、この液体にラテン語で、「生命の水」を意味するアクアヴィテ(Aqua vitae)という名前をつけました。

やがて、この蒸留技術は西や東へ向けて伝達されるようになり、その土地ごとに入手が可能な原料を使った、蒸留酒づくりが各地に広がるようになっていきます。

ポーランドではウォッカの原型となった蒸留酒が、フランスではブランデー、オランダではジンが、西インド諸島ではラム、メキシコではテキーラが、アイルランド・スコットランドではウイスキーが誕生しました。

そして、フランスでは蒸留した酒(ブランデー)を、フランス語で「生命の水」を意味する言葉、オー・ド・ヴィー(Eau de vie)と呼び、ロシアでは蒸留した酒(ウォッカ)を、同じくロシア語でズィズネーニャ・ワダ(Zhiznennia Voda)と、また、アイルランド・スコットランドでは、蒸留した酒(ウイスキー)を公用語のゲール語で直訳し、「生命の水」を意味する言葉であるウシュクベーハ(Uisgebeatha)と呼ぶようになったのです。

つまり、これはウイスキーにかぎったことではなく、蒸留酒のルーツをたどると、そのすべてが錬金術師によって偶然生み出され、不老長寿の霊薬として信じられた「生命の水」、それを意味する言葉である「アクアヴィテ」にたどり着くのです!

「ウシュクベーハ(Uisgebeatha)」→「ウスケボー(Usquebaugh)」→「ウスカ(Usqua)」→「ウスキー(Usky)」と変化していったそうな

世界の五大ウイスキーとその特徴

ウイスキーのルーツと「生命の水」の誕生。これらは、思いがけないできごとが幾重にも重なってできた、偶然の産物だったのです。

その後もウイスキーは、さらに偶然が重なることで、現在のものへと洗練されていくのですが、今回は冒頭の疑問にお答えするため、ウイスキーの歴史はここまでにすることにして、次は五大ウイスキーと呼ばれる、世界のウイスキーとその特徴を見ていきます。

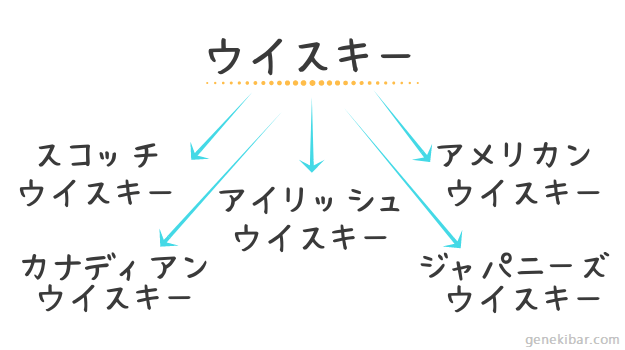

ウイスキーは現在世界中のさまざまな場所で生産されていますが、中心となっているのは、タイプの異なる以下の5つのウイスキーです。

五大ウイスキーに数えられるのは、スコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー、アメリカンウイスキー、カナディアンウイスキー、ジャパニーズウイスキーの5つ。

それぞれ製法や原料が異なり、まったくちがった風味を生み出しています。それでは、ここからは、五大ウイスキーの特徴について見ていきましょう。

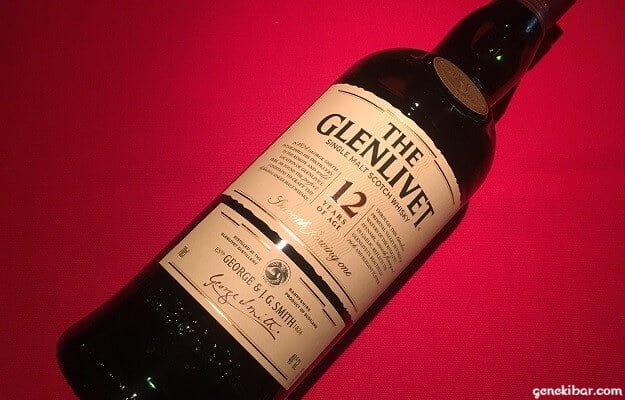

スコッチウイスキー

スコッチウイスキーとは、イギリス北部のスコットランド地方で蒸留、熟成されたウイスキーの総称で、代表的な銘柄には「ザ・グレンリベット12年」などがあります。

スコッチウイスキーの特徴は、100を超える蒸留所からつくられる、原料に大麦の麦芽のみを使用した個性豊かなウイスキーと、飲み飽きないブレンドタイプのウイスキーにあります。

製造の工程でピート(泥炭)を使用するものが多く、ピートに由来するスモーキーフレーバー(薫香)がついているのも、その特徴の1つとなっています。

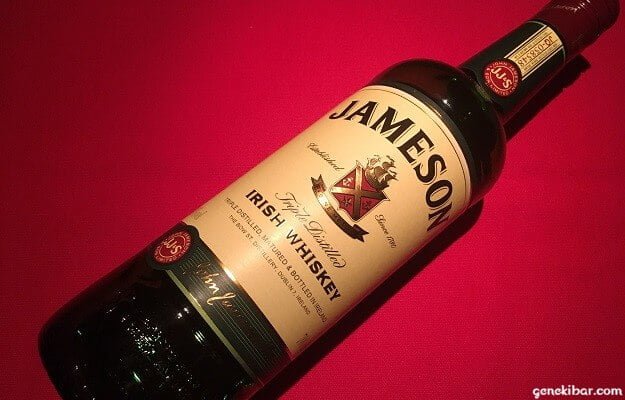

アイリッシュウイスキー

アイリッシュウイスキーは、イギリスのブリテン島の西に位置するアイルランド島でつくられるウイスキーのことをいい、代表的な銘柄には「ジェムソン」などがあります。

アイリッシュウイスキーの特徴は、原料の大麦による芳香性の高さと、ボディのなめらかさがあるものが多いところにあります。

スコッチウイスキーとはちがって、製造の工程でピート(泥炭)を使用せずに石炭を使用し、スモーキーフレーバーをつけないのが一般的なことも、その特徴の1つとなっています。

アメリカンウイスキー

アメリカンウイスキーはアメリカでつくられるウイスキーの総称で、代表的な銘柄には「ワイルドターキー8年」などがあります。

アメリカンウイスキーの中心となるバーボンウイスキーは、トウモロコシを原料とした芳香な香りが特徴で、アメリカのケンタッキー州バーボン群でその大半がつくられています。

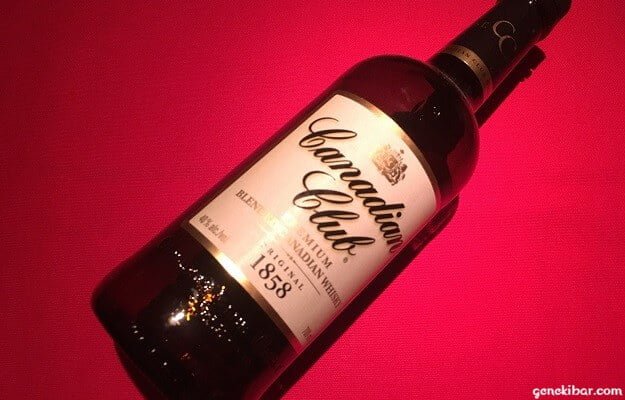

カナディアンウイスキー

カナディアンウイスキーは、カナダでつくられているウイスキーの総称で、世界の五大ウイスキーの中では最も軽快でマイルドな風味を持っています。

代表的な銘柄には「カナディアンクラブ」などがあり、一般的にトウモロコシ、ライ麦、大麦麦芽の3つの原料からつくられています。

ジャパニーズウイスキー

ジャパニーズウイスキーの特徴は、基本的にスコッチウイスキーの製法を踏襲したうえで、スコッチウイスキー特有のクセ(スモーキーフレーバー)をソフトに抑え、水で割っても伸びが効く香味を持っているところにあります。

近年ではその品質の高さから国内外での需要が急増し、価格の高騰や販売が終了する製品も多く、入手が困難なものも多くなっています。

今回のまとめ

・蒸留酒の原型は錬金術師によって偶然生み出された

・生命の水(アクアヴィテ)とは、かつて不老長寿の霊薬と信じられたもの

それでは最後に、「スコッチはウイスキーなのか、バーボンとはなんなのか」という冒頭の質問の答え合わせをしておきましょう。

これは、このように考えるとわかりやすいですよ。

ウイスキーという大きなカテゴリーから、スコッチやバーボン(アメリカンウイスキー)といった、その下のカテゴリーに枝分かれしているだけで、すべてはウイスキーという大きな枠の中にあるものなのです。

つまり、そこから細分化したスコッチウイスキーやバーボンウイスキーも、すべてはウイスキーということになるわけで、最初の質問の答えは、どちらもウイスキーだということになるわけですね。

ウイスキーの歴史については、ほかはまだあまり書けていないのですが、ひとまずスコッチが現在のスタイルに洗練された歴史については書いてあるので、よろしければこちらもあわせてごらんください。理解が深まると、もっとウイスキーを飲むのが楽しくなりますよ。

スコッチウイスキーの歴史と密造時代

→【密造酒時代】スコッチウイスキーが100年間に渡る密造を強いられた理由

コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)