うさぎさんの爪は、私たちとおなじように一年じゅう伸びつづけるものです。

したがって、爪を切ってあげる必要があるのですが、

イブスター店長

イブスター店長爪はどこまで切ればいいんだ?

とか、わからないことも多いですよね。そこでこの記事では、うさぎの爪の切り方を徹底解説していきます。

- うさぎの爪切りの必要性

- うさぎの爪自体の切り方(どこまで切るかなど)

- うさぎの爪切りのやり方(実践)&頻度などのお役立ち情報

うさぎさんの爪切りは、「嫌がる、暴れる、抱っこができない」と、やりとげるのは至難のワザと化します。

たぶん、普通にやろうとしても無理でしょう

でも、安心してください。

そのような状態でもうさぎさんをおとなしくさせ、しかも、飼い主さんひとりでも爪を切れる方法があるのです!

この記事を読んでもらえれば、そんな、うさぎの爪切りに必要なことは全部わかるはず。

ぜひ最後までおつきあいいただき、爪の切り方をマスターしてください。ではまいりましょう!

この記事に登場するうさぎ

- ミニレッキスのイブスター店長

- 2016年11月生まれのオス(現在7歳)

- やや詳しいプロフィールはこちら

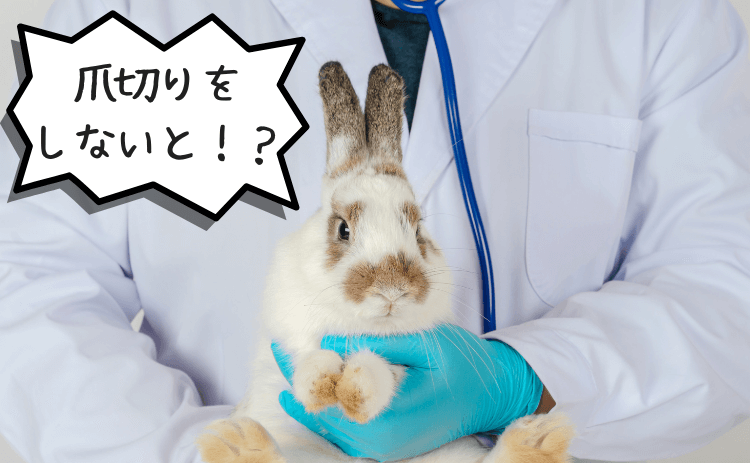

うさぎの爪切りをしないとどうなる?

というか、爪は切らないといけないのか?

爪切りを嫌がるうさぎさんを見ていると、そう思ったりもしますよね。

ということで、まずは「うさぎの爪切りをしないとどうなるのか?」から見ていきましょう。

これは結論からいうと、ケガのリスクが上がるなど、うさぎさんの安全がおびやかされる状態となってしまいます。

本来であれば、自然界のうさぎさんは、以下のような理由から爪を短い状態で保てています。

毎日長い距離を走ったり、穴を掘ったりすることで、自然と爪が研がれる

でも、人間社会でいっしょに暮らすうさぎさんは、そういうわけにはいきませんよね。

だから、爪が伸びてくるわけです

では、爪が伸びすぎた状態での日常生活は、なにが問題になるのか?

これは、以下の4つが考えられます。

- 爪を引っかけてしまって大けが

- 毛づくろいの際に引っかいてけがをする

- 爪の中にある血管が伸びる

- ソアホック(かかとがはげる)の原因になる

このとおり、爪の伸びすぎが、ケガや病気の原因になってしまうことがあるのです。

これらのケガ・病気は、場合によっては深刻なものに発展することもあるものです。

本題に入るまえに、それぞれ簡単に確認しておくことにしましょう。

1. 爪を引っかけてしまって大けが

まず、うさぎさんの爪が伸びすぎていると、以下の場所に爪を引っかけてしまうリスクが上がります。

- ケージ底に敷いてあるすのこや金網

- 格子状になっているケージの側面など

この場合、爪が折れてしまうことがあるのですね。

このあとで見ていきますが、

うさぎさんの爪の中には血管がとおっているので、そうなると出血もしてしまいます。

でも、それだけですめばまだいいほうで、骨折までしてしまうこともあるのです。

うさぎさんは骨がうすくて軽く、骨折しやすい生きものです。

爪を引っかけたのが原因でパニックを起こし、暴れて、骨を折る大けがをしてしまうことも考えられますよ。

2. 毛づくろい中に引っかいてけがをする

うさぎさんは、顔を洗うようなしぐさで毛づくろいをしたり、後ろ足で耳をかいたりしますよね。

このとき、爪が伸びすぎていると、目や耳を傷つけてしまうおそれがあります。

たしかに、これはあるだろうな

ちょっとした傷程度でも、その外傷が原因となって、炎症・細菌感染症を引き起こしてしまうこともあります。

(※膿がたまる「膿瘍」という病気の原因にもなったりもします)

この膿がたまる病気も、できる場所によってはかなりやっかいなので注意が必要です。

3. 爪の中にある血管が伸びる

さきほどもふれましたが、うさぎさんの爪の中には「神経や血管」がとおっています。

それが爪の長さとどう関係あるんだ?

なんと、爪といっしょに、血管までもが伸びてしまうことがあるのです。

そうすると、こんどは爪を切れなく(切れる場所が少なく)なってしまったりもするんですね。

この場合、爪と血管を短くするには、出血覚悟で血管ごと爪を切らなくては……という話にもなってきます。

深爪での出血は、うさぎさんも痛いはずです。

そんなときは、自分でやろうとはせず、動物病院で相談するようにしましょう。

4. ソアホックの原因になる

ソアホックとは、うさぎの足裏の毛がはげてしまい、炎症・潰瘍ができてしまう皮膚の病気です。

では、なぜ爪の伸びすぎがソアホックの原因になるのか?

これは自分の足を、爪を立てた状態にしてみるとわかりやすいです

床に置いた足の指を立てると、指先が上にあがり、かかとにかかる負担が増えますよね。

ソアホックのリスクはそれと同じこと。

爪が伸びすぎていると、うさぎさんの足のかかとに体重がかかり、それが脱毛の原因となってしまうのです。

足裏(かかと)の脱毛は、室内飼いのうさぎさんに多くみられるといいます。

ソアホックも治療が大変な病気なので、ふだんから予防してあげるのが大切ですよ。

ソアホック対策はこちら

結論:うさぎの爪を伸ばしっぱなしは危険

うさぎさんは、捕まえられるのが基本は好きではないので、爪切りは大変だったりもします。

しかし以上の理由からも、爪切りは必要です

うさぎさんの爪を伸ばしっぱなしにしておくのは「危険」だといえるでしょう。

- うさぎさんも捕まってしんどい

- 飼い主さんも嫌がるうさぎを捕まえるのは心が痛む

だったら、伸ばしっぱなしでも……

と思いたくもなりますが、健康上の理由からも、うさぎの爪切りをしないのはよくありません。

うさぎさんがおうちで安全に、そして健康に暮らしていくためには、爪切りは必要不可欠です。

これはもうやるしかないので、まずは、腹をくくっちゃいましょう!

それじゃあ、さっそく準備していこうか

うさぎの爪の切り方(どこまで切るか)

それでは、ここからは実践的な話です。

まずは、うさぎさんの「爪自体の切り方」から見ていきましょう。

うさぎさんの爪は、前足(手)は5本、後ろ足は4本で計18本の爪があります。

前足は、ぱっと見では、4本しかないように見えますが、5本目(私たちの親指にあたる爪)は内側にあります。

人間の手で「数字の4」をしたような状態になっている……

そう考えるとわかりやすいかもしれません。

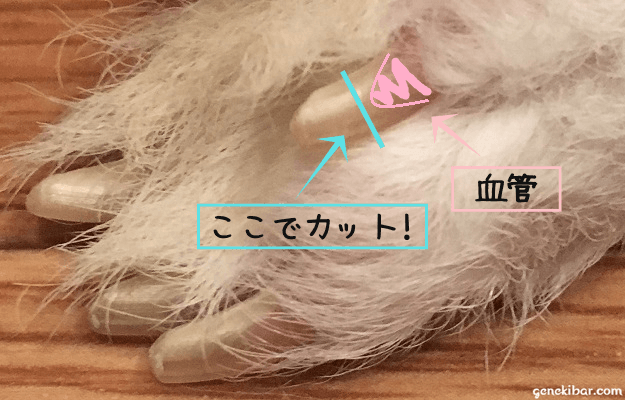

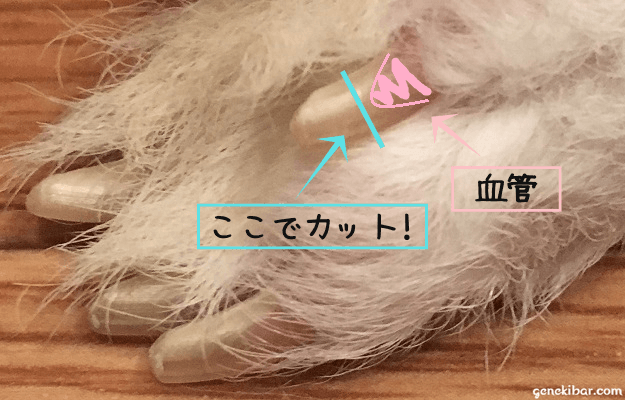

そしてこちらは、イブスター店長(ミニレッキス)の「後ろ足の爪」です。

よく見ると、足の爪は、白とピンクの部分で分かれていますよね?

このピンク色の部分こそが、さきほどお話しした血管がとおっている場所です。

爪を拡大してみるとよりわかりやすいと思います。

白とピンクの境界線がはっきりしていますよね

それで、この爪をどこまで切るか、という話なのですが、

このように、血管はゆるやかな三角形のようになっているので、

血管の先端から2~3ミリほど、もしくはそれ以上離れたところ

で爪をカットします。

このとき、ギリギリを狙いすぎて血管まで切ってしまうと、爪のさきから出血して(または血がにじんで)しまうので注意してください。

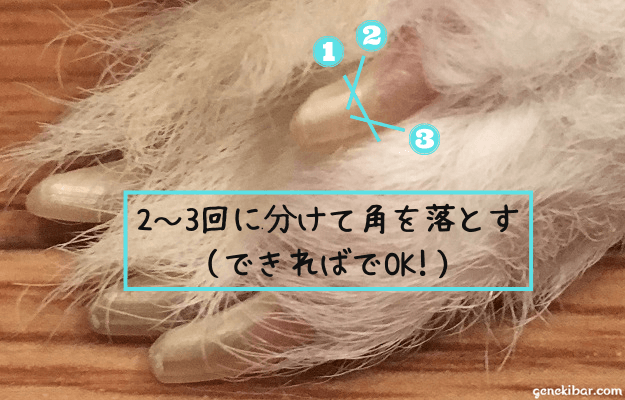

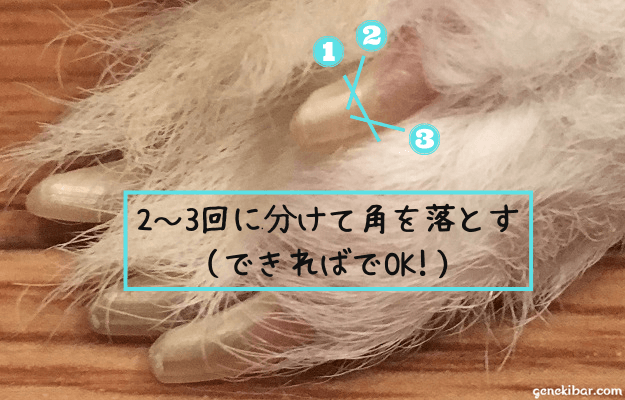

また、直線にカットしただけだと、爪の端がすこしとがってしまいます。

うさぎさんがけがをしない(+歩きやすい)よう、できれば画像のように「2~3回に分けてカット」してあげるとベストです。

ただし、これは単純に考えて、うさぎさんの爪切りでの負担が2~3倍になってしまうことになります。

ですから、2回でもじゅうぶんですし、じっさいは1回でもそこまで問題はないですよ。

まとめると、うさぎの爪の切り方(どこまで切るか)は、

「血管からさきの白い部分をすこし残したところまで切る」

ということです。

形をととのえるのは「できたらでOK」だ!

うさぎの爪が黒くて血管がよく見えない? そんなときは、ペンライトなどで照らすと見えやすくなるぞ。

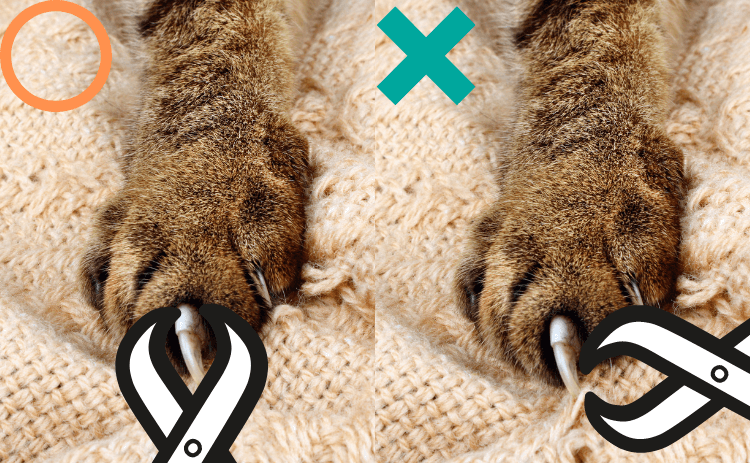

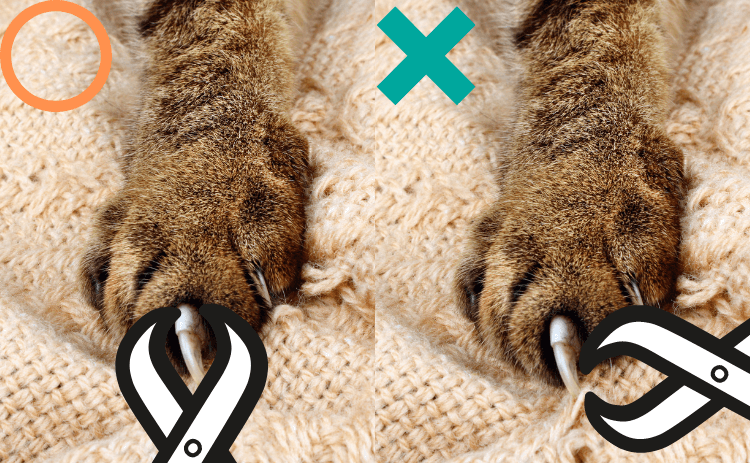

爪切りの向きについて/縦横どっちから切るか

またこれは補足です。

うさぎさんの爪を切るさいは、画像左のように、爪切りは縦向き(左右から切る)にして使いましょう。

画像は(爪の生え方が似ていた)ネコのものなんですが、

うさぎさんの場合も、爪はこのように足から縦に生えています。

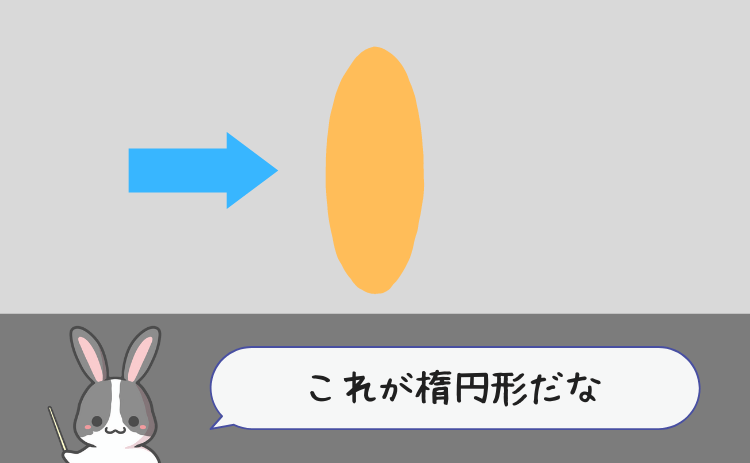

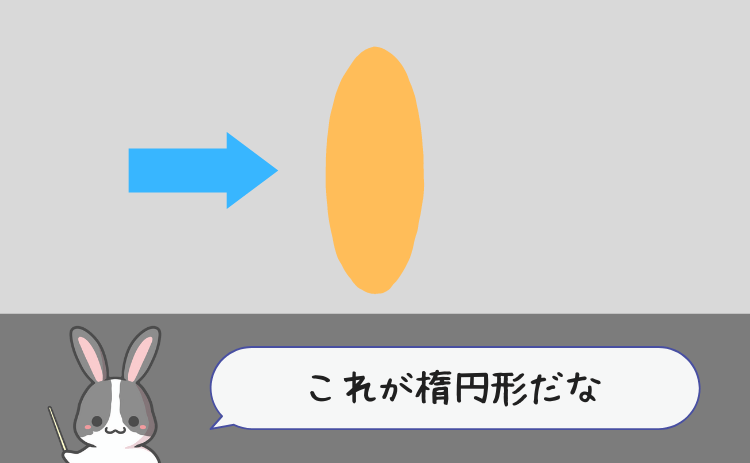

それで爪を切ると、その断面は、以下のように「縦長の楕円形」になっているのですが、

ということは、楕円にそって縦に爪切りを入れた(両サイドから切った)ほうが、爪へのダメージがすくなくてすみますよね?

私たち人間が爪を切るときも、向きにそって、爪切りを水平にして使います。

それを直角にしたらどうなるか? というのとおなじ話です。

そういった理由があるので、うさぎの爪切りの向きは、爪に対して縦にしたほうがいいのですね。

爪切りを横から入れる(上下から切る)と、爪に圧をかける(押しつぶす)ようになってしまいます。爪が割れる原因になるかもしれないので注意しましょう。

ちなみにこの話は、『ネザーランドドワーフ(ウサギの品種飼育ガイド)』という飼育書にも書かれています。

かかりつけの動物病院でも「縦向き」で切ってくれているので、ほかの品種のうさぎさんでもおなじことはいえるはず。

ちょっとしたことですが、大事なことなので、この爪切りの向きも覚えておいてくださいね。

爪切りは2人がかりでやるとラクにできる

うさぎの爪自体の切り方がわかったところで、つづいては、爪を切るやり方について見ていきましょう。

2人がかりでやると、比較的簡単に爪を切れます。

うさぎさんを捕まえるとあばれて逃げてしまう場合、ひとりで爪を切るのはむずかしいですよね?

そこで、「1人がうさぎさんを捕まえて固定し、もう1人が爪を切る」と、役割分担をするわけです。

具体的には、以下のような手順でおこないます。

この中にはうさぎのぬいぐるみが入っているのですが、このようにうさぎさんをタオルでくるんだら、

①床で固定し→ ②前足または後ろ足だけを出して→ ③もう1人がうさぎの爪を切る

というふうにして爪を切っていきます。

後ろ足の爪を切るときは、切る側はのぞき込む姿勢をとることになりますが、やることはおなじです。

タオルでくるむ理由は、以下のとおり。

- 視界をシャットアウトされるとうさぎさんがおとなしくなる

- 加えて、物理的に動けなくすることで、逃げてしまわないようにできる

うさぎさんが入ったことのない部屋なら、縄張り外でおとなしくなるので、よりうまくいくと思いますよ。

かかりつけの動物病院でも、このスタイルで爪を切ってくれています。

そんなわけですから、この2人ががりの方法は、まちがいない爪切りの仕方だといえるでしょう。

問題は飼い主さんが1人の場合

2人がかりでなら、うさぎの爪切りは比較的ラクにできます。

……ただ、ここで問題となるのが、以下のような状況なわけですよね。

部屋じゅうはウサギの縄張りと化し、飼い主は1人しかいない……

「この状況で爪が切れるか?」

そう、この場合、うさぎの爪切りは至難のワザと化します。

タオルでくるんでいても、うさぎさんは、一瞬のすきをついて逃げていってしまうでしょう。

- 片手でうさぎさんの足を持ち、

- もう片方の手で爪切りを持っている。

このようにひとりだと、うさぎさんの体を満足に固定できないからです。

抱きかかえて固定する方法もいろいろとありますが、

まぁ嫌がるうさぎさんだと、なかなかうまくはいきません。

でも、あきらめるのはまだ早いです。

今回の本題である、「だれでも簡単に、1人でもうさぎの爪を切れる方法」がのこされているから!

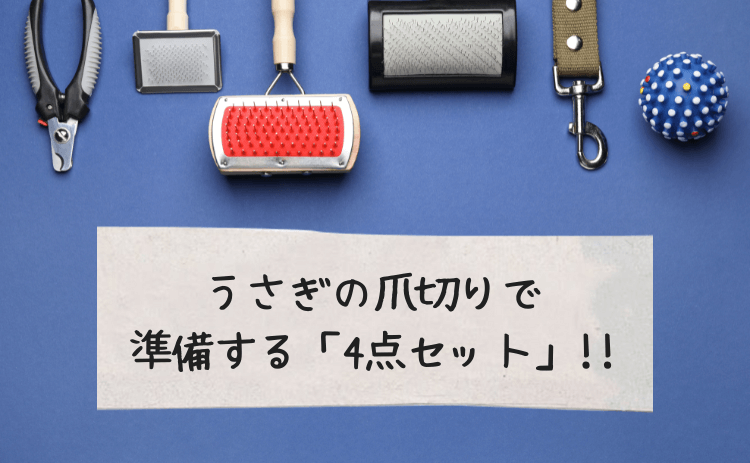

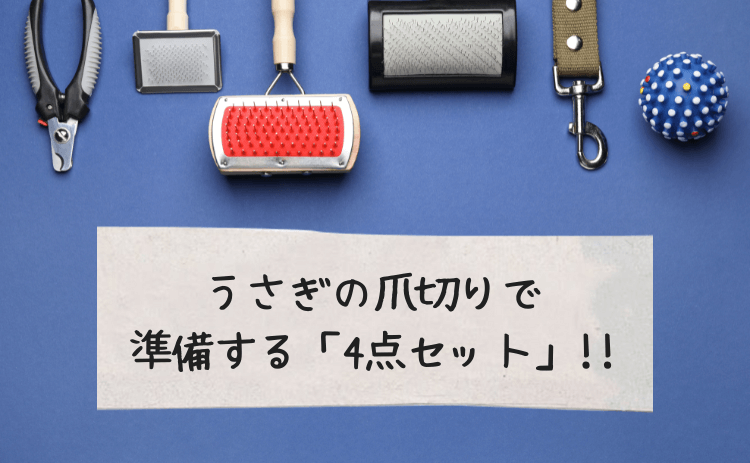

うさぎの爪を切るために準備するもの

部屋じゅうが縄張りでも、爪を切る協力者がいなくても、まったく問題はありません。

そう……アレがあればね

ということで、うさぎの爪切りを「超簡単にする」ための準備を見ていきましょう。

こちらです!

この画像に映っている「4点セット」があればOKです。

それぞれの用途を説明していきます。

爪切り

(うさぎ用の爪切り)

まずはこれがないとなにも始まらないのが「爪切り」です。

ふつうの爪切りやハサミではあぶないので、きちんとした動物用の爪切りを用意しましょう。

私は、ミニアニマンの「ウサギのカーブ型つめきり」を愛用しています。

うさぎさんの爪を切るには、ピッタリのサイズで使いやすいですよ。

止血剤

(出血したときの味方「止血剤」)

うさぎさんの爪を切りすぎて血管まで切ってしまった場合、もちろん出血してしまいます。

そのため、血を止めるための「止血剤」は用意しておいたほうがいいでしょう。

私も何度か深く切りすぎてしまい、爪から出血させてしまったことはあります。

(※動物病院でも1回だけありました)

でも、止血剤があればすぐに血は止まりますし、その日のうちに(というかすぐに)爪もよくなります。

これは一家に一個置いておくに越したことはありません。

止血剤は文永堂の「クイックストップ」を使用しています。

私のかかりつけの動物病院でも、おなじものを使っていましたよ。

タオル

タオルはさきほどと同様に、以下の目的で使用します。

- うさぎさんの体を固定するため

- 視界をシャットアウトするため

あとは、うさぎさんが爪切り中におしっこをしてしまうこともあるので、その対策としても使えます。

タオルは、ふつうのバスタオルでまったく問題はありません。

使わなくなったものなどを1枚、うさぎさん用に準備しておくといいですよ。

洗濯ネット

そして、うさぎの爪切りで最大のカギを握る用品がこれ、「洗濯ネット」です。

うさぎさんには、この洗濯ネットのなかに、爪切り中は入っていてもらいます!

……!!!

なんだかかわいそうにも思えますが、うさぎさんを洗濯ネットの中に入れることで、

- うさぎが脱出不可能になり、

- それによって逃げるのをあきらめるだけでなく、

- 毛でおおわれた爪1本1本をネットの網目から出せる

と、爪切りがひじょうにはかどるのです。

網目はすこし粗目のものを、100均などで買って準備しておきましょう。

さわった感じがかたければ、なんどか洗濯機で回して、やわらかくしておくといいですよ。

では準備がととのったら、実践開始です!

うさぎの爪切りのやり方(誰でも簡単にできる方法)

それではお待ちかねの、飼い主さんひとりでもできる、超簡単なうさぎの爪切り方法です。

簡単4ステップで完了するので、一連の流れを確認しておいてくださいね。

さっそく見ていこう!

爪切りは床の上でおこないます。

まずはこのように、うさぎさんを洗濯ネットの中に入れ、ファスナーを完全に閉めましょう。

ファスナーが開いていると、爪切り中にうさぎさんが脱出してしまうことがあります。

そうなるとあぶないので、うさぎさんを挟まないように気をつけながら、チャックを閉じてください。

それができたら、洗濯ネットの上からさらにタオルでくるみます。

やさしくおさえてあげ、うさぎさんが動かないようになったら……準備はOKです!

最初はすこし暴れるかもしれませんが、

脱出できないことをさとると、うさぎさんもあきらめておとなしくなります。

うさぎさんが落ち着くのを待ってから、つぎのステップ「爪切り」に移行しましょう。

ここからは、じっさいに爪を切るステップです。

具体的な手順としては、

- タオルでくるんだままうさぎを膝の上に乗せ、

- タオルから手足だけを出す(顔はつねに隠しておく)ようにし、

- 爪が細くて切りやすい前足から爪切りをはじめる

このようにして爪切りをおこないます。

床の上にうさぎさんを置いて……でもいいですが、膝の上に乗っけたほうがやりやすいですよ。

上の画像のように、足だけタオルから出すと、洗濯ネットからうさぎさんの爪だけが出てきます。

さきほど見てきたように、血管を切らないようにして、端から1本ずつ爪を切っていきましょう。

声をかけながらだと安心するぞ

またこのように、洗濯ネットの網目から、2本の爪が出ることもあります。

この場合、そのまま切るとあぶないので、「1つの網目から1本の爪が出るように」ネットを動かしてあげてください。

私たちの親指にあたる爪(手の5本目)を切るときは、下からのぞき込むような体勢になります。

……が、これもがんばって切っていきましょう!

ちなみに、この親指にあたる爪を切るときのコツですが、

ネットを浮かせて上に引っ張るような感じにすると、爪がでてきて、切りやすくなると思いますよ。

片方の爪切りがおわったら、膝の上で、うさぎさんの向きを反対にするとやりやすいです。

両方の前足の爪を切りおえたら、つぎは後ろ足に移行します。

うさぎさんは座ると、後ろ足は体の内側に格納されたような状態となります。

ですから、後ろ足の爪を切る場合も、

膝の上に乗っけたほうがやりやすいぞ

タオルから足だけをはみ出させるようにして、両方の後ろ足の爪を切っていきましょう。

後ろ足は4本だけで、すべてまっすぐ生えているので、前足よりも簡単です。

そのかわり、前足よりも爪・血管ともに厚くなっているので、切るさいは注意してくださいね。

後ろ足の爪を切るときのコツは、狙いを定めたら一気に切ること

後ろ足は爪が厚いので、力加減を迷っていると、うさぎさんも嫌がって足を引っ込めてしまいます。

血管を傷つけないように、最初は余裕をもたせて切るようにしましょう。

そして、合計18本の爪を切りおえたら、うさぎさんを解放し、がんばったことをほめてあげてください。

おやつなどをあげると、うさぎさんも「がんばった感」を感じられると思いますよ!

そんなわけで、こちらは、爪切り終了後のイブスター店長の前足です。

毛でかくれていますが、かなり短くなりました。

こちらは後ろ足。

負担軽減のため、形をととのえられなかったところもありましたが、それくらいは大丈夫です。

これは、捕獲されたことでご立腹のイブスター店長(ガチギレ)。

「おやつの献上が足りない」と訴える、ミニレッキスのイブスター店長でありました……。

うさぎの爪切りに関する「Q&A」まとめ

うさぎの爪の切り方は以上となります。

慣れればうさぎさんの負担もどんどん軽くなっていくので、ぜひ回数をこなしていってみてくださいね。

あとは爪切りの頻度とかです

うさぎさんの爪切りをするにあたって、知っておくと役立つことや注意点もあります。

最後に、これらは「Q&A方式」で、まとめて確認しておきましょう。ごらんください!

うさぎの爪切りの頻度(目安)は?

うさぎの爪切りの頻度は、1~2か月に1回くらいがいいとされています。

ただ、爪の伸びる速度は、うさぎさんの飼育環境であったり、前回切った長さにもよると思います。

私の場合、動物病院でギリギリまで切ってもらったあと、3か月弱くらいは大丈夫だったこともありました。

とはいえ、これはほんとうにギリギリまで切ってもらった場合の話です。

すこし余裕をもたせることを考えれば、目安として、やはり2か月前後に1回くらいがちょうどいいと思いますよ。

ふだんからうさぎさんの爪を見てあげ、伸びていたら切るようにしてあげればOKです。

1か月で「もう切らないと!」ってことは、あまりない気がします

爪を切るときに注意することは?

うさぎさんの爪切りのさい、注意しておきたいことは、おもに以下の3つです。

- うさぎを強くおさえすぎないこと

- 爪切りは床の上でおこなうこと

- 最初は1~2本程度から始めること

うさぎさんは骨が軽くてうすいので、強くおさえつけると、骨が折れてしまうことがあります。

(※これはけっこうある話で、動物病院でも起こるケースもあるなど、けっしてめずらしい話ではありません)

ですから、うさぎさんをおさえるときは、力加減に注意してあげましょう。

また、台の上などの高いところで爪切りをしていると、うさぎさんが突然動いて落っこちてしまい、骨折してしまうことも考えられます。

おとなしいうさぎさんなら、椅子の上でも大丈夫かもしれませんが、爪切りは落っこちる心配がない床の上のほうが安全ですよ。

いつも行く動物病院も、その理由で床の上だな

それから、はじめのうちは、最初から全部の爪を切ろうとはせずに、1~2本程度から始めるようにしましょう。

慣れないうちから、長時間の爪切りでうさぎさんにストレスがかかってしまうと、

- 息が荒くなってきたり、

- 息が上がったままになってしまったり、

- よだれをたらし始めたり、

と、危険な状態となってしまうこともあります。

回数をこなしていけば、うさぎさんも慣れてくれます。

こちらの爪を切るスピードが上がっていけば、ほとんど負担をかけずにすむようにもなります。

うさぎの爪切りは、すこしずつ慣らしていくとうまくいきやすいですよ。

うさぎの爪切りはいつから?

うさぎさんをお迎えしたあと、はじめての爪切りはいつにすればいいのか?

これは、たとえば「散歩する時間が長ければそれだけ爪が伸びるのも遅い」など、うさぎさんによっても異なります。

なので、伸びてきたら切ってあげましょう

目安としては、血管から5~6ミリほど白い部分が伸びていたら、切ってあげていいと思います。

血管から2~3ミリをのこして、そのさきの3~4ミリ以上をカットします。

2か月前後で爪切りをすることを考えると、生後も2~3か月くらいが頃合いになるといえるかもしれません。

いずれにせよ、ふだんからうさぎさんの爪をチェックしてあげ、切れる長さになっていたら切ってあげるようにしましょう。

動物病院で爪切りを頼むときの料金は?

どうしても爪切りができないとか、ひとまず慣れてもらいたい場合は、動物病院やペットショップでやってもらう方法もあります。

この場合の料金は、もちろん地域にもよると思いますが、相場は以下くらいだと感じます。

- 動物病院/900円前後

- ペットショップ/500円前後

かかりつけの病院は「800円」だ!(安い)

ただ、たのむのなら、動物病院がおすすめです。

病院にもよると思いますが、爪切りだけの料金で簡単な健康診断や、体重をはかってくれたりもします。

あとは、なにかおかしいなと思ったことを、爪切りのさいに聞いてみることで、病気が見つかったりとか。

これは私も「足のできもの」の件でありました

診察となると別料金ですが、値段はそう変わらないのに、動物病院はメリットが多いのです。

爪切りだけでも、つぎのようにして、

- ここの先生は信用できるな

- なにかあったときはここの病院に行こうかな

かかりつけの病院が見つかることもあると思います。

そんなわけで、外で爪切りをたのむなら、動物病院がおすすめですよ。

今回のまとめ

- うさぎの爪切りは健康上の理由からも必須

- 洗濯ネットの中に入れるとうさぎはおとなしくなる

- むずかしければまずは動物病院へ行こう

私は以前まで、うさぎさんの爪切りは動物病院にたのんでいました。

最初はかわいそうな気もしたからです

でも移動するとなると、外にでるストレスもあるわけで、それがまあまあの時間つづくわけです。

そして、爪切り代よりも、タクシー代のほうが高いのはいかがなものか?

そういったこともあって、現在は自分でやっているのですが、病院に行くよりもラクにできている気がします。

爪切りのテクニックが上がり、いまでは、かなりの早さでおわらせられるようになったからです!

はじめのうちは、切る場所に狙いをさだめるのがむずかしく、時間もかかってしまうでしょう。

うさぎさんも嫌がって、途中からあばれてしまったりすることもあると思います。

だがそれも、慣れるまでの話だ

慣れてしまえば、全部で10分とかからずに(+うさぎさんがあばれるまでもなく)、爪切りをおえられるようになるはずですよ。

爪切りテクの上達は、くりかえしのなかでつかめると思うので、ぜひトライしてみてください。

うさぎさんが活動的になる夜よりも、基本的には寝ている時間の日中(とくに昼すぎ)におこなうと、さらにうまくいくと思いますよ。

これも、うさぎの爪切りを簡単にするコツのひとつです。

「歯」の伸びすぎにも注意!

散歩中の壁かじりを防ぐ方法

うさぎのおしっこでお困りのアナタへ

うさぎさんのおしっこのニオイや、トイレ以外への粗相でお困りではないですか?

そんなときは、業界初のニオイを分解する技術をもった除菌・消臭剤「カンファペット

ケージの掃除はもちろんのこと、おしっこがクセになってしまうフローリングや、スプレー行為で壁紙まで飛んだおしっこの消臭もできます。

しかもウサギがなめても大丈夫な「安心・安全」な消臭剤なんだ

カンファペットには初回お試しセットがあって30日間は100%返金保証! もちろん効果を実感できなかったら返品してもOKです。

いちどは使ってみる価値はあるので、ぜひこちらも試してみてください。

コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)