セロトニンは私たちの心に安らぎを与えてくれるとともに、「うつ病」などの原因や治療にも大きく関わると考えられています。

前回は三大神経伝達物質の2つ目、私たちに意欲や快楽の感情を与えてくれ、生きる原動力となるドーパミンの作用や働きについて見ていきました。

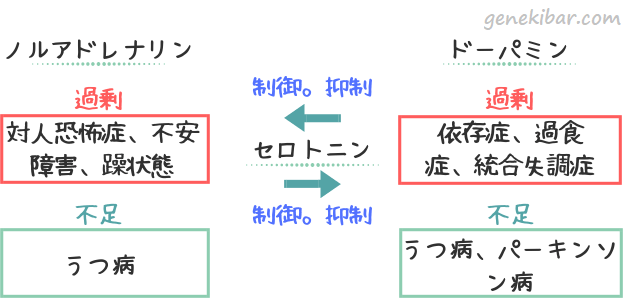

これでノルアドレナリンの過剰による「不安障害」や、ドーパミンの大量放出による「依存症」などが見えてきましたが、これらはいったいどうすれば静まってくれるのかは気になるところです。

しかしご安心を。そのカギを握るものこそが残る最後の1つ、セロトニンなのです。今回はそんな、脳内物質のなかでも特に重要な役割を果たす、セロトニンについて見ていきます。

前回はこちら↓

ギャンブルなどの依存症に関わる脳内麻薬、「快感と報酬」のドーパミン

セロトニンの作用、働きについて

三大神経伝達物質の最後の1つであるセロトニンは、精神を安定させ、心地よさや安らぎを与えてくれることから「幸せホルモン」とも呼ばれています。また、ノルアドレナリン、ドーパミンの暴走を抑制し、心身を安定させる大きな役割を持った神経伝達物質でもあります。

セロトニンの主な作用には以下のようなものがあります。

- 意欲の向上、ストレスや不安の抑制、気分や感情のコントロール

- 睡眠の導入、体内時計や体温の調節、覚醒状態を維持

- 痛みを和らげる(痛覚の抑制)、食欲の抑制

- 姿勢をよくするといった運動機能の調節

ただし、このセロトニンは体の中の「腸内」「血液中」「脳内」に存在していて、各箇所でそれぞれ分布量と働きが異なります。これも簡単に確認すると以下のとおり。

【血液中8%】・・・止血作用、血管の収縮

【脳内2%】・・・・神経伝達物質として機能

このように、情報のやりとりに使われる神経伝達物質として働くセロトニンは、実は全体のごく一部なのですが、このわずか2%のセロトニンが、精神的な病と、私たちが生きていくうえで欠かせない体の機能に大きな関わりを持っているのです。

それでは、そんな神経伝達物質としてのセロトニンについて詳しく見てみましょう。

セロトニンの「抑制」作用

セロトニンには、三大神経伝達物質であるノルアドレナリンとドーパミンの過剰分泌を抑制する働きがあり、痛みの感知や食欲を制御する働きがあります。

ノルアドレナリンの抑制

ノルアドレナリンが過剰に分泌されるとイライラしたり、攻撃的になったり、恐怖や不安の感情が増幅され「対人恐怖症」や「パニック障害」といった「不安障害」を引き起こすとされています。

また、気分が「ハイ」な状態になる「躁状態」を引き起こすとも考えられていますが、セロトニンの抑制作用により、これらの症状や気分の浮き沈みを制御し、安定した精神状態を保つことができるのです。

ドーパミンの抑制

ドーパミンが過剰に分泌されると快楽を求める機能が暴走し、ニコチン、アルコール、ギャンブルなどの「依存症」「過食症」を引き起こすともされていますが、セロトニンの抑制作用により、依存対象への衝動を制御し、依存を抑制することができるとも考えられています。

また、神経伝達物質であるノルアドレナリンやドーパミンは長いあいだストレスなどにさらされ続けると、過剰に分泌されていたのが一転し枯渇、不足状態になってしまうともいわれているのですが(不足すると意欲や関心、気力などが失われ、心身にさまざまな影響が出てしまう)、セロトニンが正常に機能していればノルアドレナリンやドーパミンの過剰分泌を防ぐことができるので、枯渇による不足も制御することができるわけです。

少しややこしいので、これもわかりやすく見ていきます。こちらをご覧ください。

このように、セロトニンはノルアドレナリン、ドーパミンの過不足を制御し、適度に調節してくれるということです。

痛み、食欲の抑制

セロトニンは痛みを抑える神経にも関わっていて、セロトニンの働きが弱ってしまうと痛みを感じやすくなってしまいます。

私は突然皮膚になにかが刺さったようなチクチクした痛みを感じるも、なにも刺さっていなかった、なんてことが以前よくありましたが、このような原因不明の痛みを抑える作用もセロトニンにはある(?)のかもしれません。

さらに、セロトニンには満腹中枢という満腹を感じる器官へも作用します。

セロトニンが正常に機能することで、適度な量の食事で満足感を得ることができ、過食を防ぐことができるのです。

セロトニンの「調節」作用

その他の神経伝達物質の暴走などを抑制してくれるセロトニンには、じつはほかにも機能があり、体内時計を調節して睡眠を導いたり、運動機能を調節する働きがあることも知られています。

体内時計の調節と睡眠、覚醒

ご存じの方も多いかもしれませんが、セロトニンは睡眠にも関わっています。

外が暗くなり、夜になるとセロトニンはメラトニンという物質に変わるのですが、このメラトニンは私たちを睡眠へと導く作用を持っています。そして、夜間に活発に働くメラトニンは外が明るくなるにつれて分泌量が減少していき、今度はセロトニンが活性化。朝になると脳を覚醒させてくれるのです。

このように、セロトニンは朝と夜で覚醒と睡眠のスイッチを切り替え、外の明るさによって体内時計を調節する働きがあります。

運動機能の調節

また、セロトニンは姿勢を正したり、顔の表情をつくる筋肉にも作用します。

セロトニンが正常に働くことで猫背のような崩れた姿勢にならず、背筋がすっと伸びた姿勢を保つことができ、表情も引き締まった顔つきになるのです。

このように、セロトニンは生理的な機能の調節と、なによりも精神的な病の原因となる神経伝達物質のバランスを整え、安定した精神状態へと導いてくれる重要な働きを持っています。

そしてこういった働きからも、以下のように考えられるようになりました。

この考え方をモノアミン仮説といい、この考えに基づき、精神医療の現場ではうつ病の治療薬としてSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)というセロトニンの脳内濃度を上げるものなどが使用されています。

しかし、このような向精神薬の投薬などによってセロトニンが増えすぎてしまうと、心身に悪影響を及ぼしてしまうこともあるのでご注意ください。

セロトニンが過剰になってしまう場合

おもにうつ病治療薬の投薬や、その他の薬(セロトニン系サプリメント)などとの併用によって脳内のセロトニン濃度が過剰に高くなってしまうと、「セロトニン症候群(セロトニン中毒)」という、心身に悪影響を及ぼす症状(投薬による副作用)を引き起こしてしまう場合があります。

セロトニン症候群の主な症状は以下のとおり。

【身体症状】・・・手足が勝手に動く、体が震える(振戦)、体が固くなる

【自律神経症状】・・・汗をかく、発熱、脈が速くなる、下痢、吐き気

これらは服薬開始数時間以内に症状が現れ、服薬を中止すれば通常24時間以内に症状が消えるとされています。

(参照)厚生労働省:重篤副作用疾患別対応マニュアル セロトニン症候群(pdf)

セロトニンが不足する場合

そして今回の話で最も重要かもしれないセロトニンが不足する場合ですが、これはノルアドレナリン、ドーパミンの過不足を制御できなくなるので、それらが過剰・不足した場合の症状が出てきてしまいます。

つまり、イライラ、不安、恐怖などの負の感情を生み、気力や意欲、関心を失わせ、「うつ病」や「不安障害」「依存症」などを引き起こすのです。

また、体内時計の調節がくるってしまうことで、眠りたくても眠れないといった「睡眠障害」を引き起こし、不規則な夜型の生活になってしまうこともあります。

今回のまとめ

・精神状態を安定させ、心地よさや安らぎといった「幸せ」を与えてくれる

・セロトニンを増やすことは「うつ病」などを治すうえで必要と考えられている

今回のセロトニンで三大神経伝達物質は3つとも見終わりましたが、皆さんはこう思われたのではないでしょうか。

「セロトニンを増やせばうつ病は治るのか?」と。

確かに、もちろんそれは必要であると思われ、それが一番大切であるとも考えられるですが、そのほかにも必要なことがあると私は思っています。

なぜなら、精神的な病というものは原因が複雑に絡み合っているからで、これらの神経伝達物質以外の部分も同じく重要と思われ、それはさまざまな分野の研究でも明らかにされているからです。

そこで、セロトニンなどを増やす準備も大事なのですが、先ほど説明したセロトニンの過剰のところに「自律神経」というものが出てきたと思います。

実はこの「自律神経」も精神疾患と深い関係があると考えられていて、さらに今まで見てきた神経伝達物質とも関わりがある重要な要素なのです。ということで、次回は「自律神経」について見ていきましょう。

次回→【理想は1対1】自律神経の働きと「交感神経、副交感神経」のバランス

向精神薬(SSRI)がセロトニンを増やす仕組みについて

→【拡大図】シナプス伝達の仕組みと向精神薬の脳内作用をわかりやすく解説

セロトニンを増やす方法

→ セロトニンを増やす方法はとても簡単!たった3つの習慣を変えるだけでOK

コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)