私たちが食べたり、飲んだりしたものから栄養を吸収し、排出する働きを持つ腸。この腸と精神面との関係が明らかになってきています。

これまでは神経伝達物質の異常や、自律神経の異常がうつ病などの精神疾患を引き起こす原因にもなるということを見ていきました。

そこで、精神疾患と関わりが深い神経伝達物質はどこから生まれてくるのか? という疑問が浮かび上がったわけですが、じつは私たちの体の中で消化の役割を担う「腸」にこそ、その働きがあったのです。

今回は、脳内物質や自律神経の異常にも関係し、精神的な病を根本的に解決するカギをも握る、この「腸」について見ていきます。

腸の働きと構造

私たちはお腹が空けばご飯を食べたり、喉が渇けば水を飲んだりと、外から食物を取り込むことで生命活動を維持していますが、口にした物の栄養や水分を体内に吸収するという生命活動の根本的な役割を担う器官が「腸」です。

じつはこの腸には精神的な病との大きな関わりが見いだされているのですが、それはひとまず置いておき、まずは腸の構造について簡単に見てみましょう。

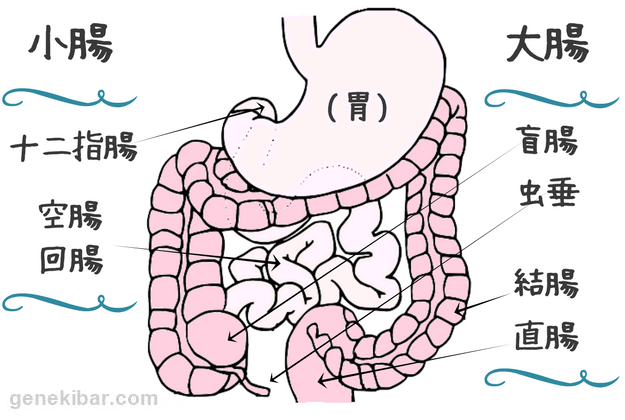

このように、腸は大きく大腸と小腸の2つに分けられます。

腸の長さは大体7~9mほどで、そのうちの3分の2は小腸でできているのですが、これらの構造や機能を知ることも大事なので、まずは腸について理解を深めていきたいと思います。

小腸

小腸は十二指腸、空腸、回腸で構成されていて、胃の出口から続くところが十二指腸です。十二指腸は大体25cmほどの長さがあり、空腸と回腸に続いています(読んで字のごとく、十二指腸は指を12本横に並べたくらいの長さだったことから、このように命名されたといいます)。

また、空腸と回腸は全長6mほどで、明確な境目があるわけではないのですが、前半5分の2ほどが空腸で、後半5分の3ほどが回腸となっています。

そして小腸の役割は「消化と吸収」で、胃である程度消化された食物をさらに消化し、栄養を吸収する働きがあります。

腸は1日に約9Lもの水分を吸収するのですが、そのうちの7~8Lは小腸で吸収されます。唾液や食物に含まれる水分、消化の際に分泌される液体などを、分解された栄養素と一緒に吸収するわけです。

残った1~2Lの水分は大腸へ送られます。

大腸

大腸は盲腸、結腸、直腸で構成されていて、盲腸から直腸までぐるっと伸びている部分が結腸です。大腸の長さは1.5mほどで、盲腸から飛び出している虫垂も大腸の一部となっています。

そして大腸の役割は「水分の吸収と便の形成」で、小腸で残った1~2Lの水分や電解質(水などに溶かしたときに正と負のイオンに分かれる酸や塩のこと)を吸収し、食物のカスから便をつくる働きがあります。

また、小腸で消化することができなかった食物繊維などの成分も大腸へ運ばれていきます。

食物繊維は人の持つ消化酵素では消化することができず、かつては体内に吸収されないただのカスになるものと考えられていたのですが、現在では食物繊維を分解するものの存在が明らかになりました。それが「腸内細菌」です。

大腸内の腸内細菌は食物繊維を分解することで自分たちのエサにしたり、私たちにエネルギーを供給してくれたりと、さまざまな恩恵を与えてくれます。そして、この腸内に生息する腸内細菌こそが「腸内フローラ」と呼ばれるものなのです。

腸内フローラとは

私たちの腸内には、現在では600~1000種類、数にして500~1000兆個、重さにすると1.5~2kgにもなる無数の細菌がすみついているといわれています。

とくに回腸(小腸の終わり)から大腸にかけては、これらの多種多様な腸内細菌が種類ごとにグループを形成してまとまり、腸の壁面に生息しています。

その姿がまるでさまざまな植物が群生している「お花畑」のように見え、色鮮やかで美しいことから、腸管での腸内細菌の姿は「腸内フローラ(腸内細菌叢:ちょうないさいきんそう)」と呼ばれるようになりました。

腸内フローラは細菌の種類や分布が人それぞれ異なり、食事の内容や生活習慣、ストレスや年齢によっても変化していくもので、おもに3つの腸内細菌によって構成されています。

腸内フローラをつくる腸内細菌の種類

腸内細菌はその働きにより「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3つに分けられ、それぞれが縄張りを持ちながら共生しています。

善玉菌

善玉菌はビタミンの合成、ウイルス感染の防御、食物の消化吸収の促進や、病気などに抵抗する力である免疫力を高めたり、腸の運動を促すことでお腹の調子を整えたりと、私たちの体にとって有益な働きをする「善い」菌のことをいいます。

代表的なものに「乳酸菌」と呼ばれるビフィズス菌、フェーカリス菌、アシドフィルス菌などがあります。

また、善玉菌には悪玉菌の侵入や増殖を防ぐ働きもあります。

悪玉菌

悪玉菌は腸内を腐らせたり、下痢や便秘を引き起こしたり、アンモニア、硫化水素などの便やおならの悪臭のもととなるものや、発がん性物質などの有害物質をつくり出したりと、私たちの体にとって有害な働きをする「悪い」菌のことをいいます。

代表的なものにウェルシュ菌、ブドウ球菌、ベーヨネラなどがあります。

日和見菌

日和見(ひよりみ)とは「有利なほうにつこうと、形成をうかがうこと」を意味する言葉で、日和見菌はその名の通り、善玉菌・悪玉菌の「優勢なほう」につく菌のことをいいます。腸内細菌のなかではもっとも数が多い最大勢力で、敵にも味方にもなる菌です。

代表的なものに、大腸菌、バクテロイデスなどがあります。

そして、腸内フローラを構成する善玉菌・悪玉菌・日和見菌はバランスを取りながら腸内で共生しているのですが、これらの腸内細菌のバランスのことを「腸内環境」というわけです。

腸内環境が悪化することで起きる症状

健康な人の腸内では、善玉菌が悪玉菌の定着・増殖を抑え、一定のバランスで保たれているのですが、腸内フローラの理想的な状態は【善玉菌2割:悪玉菌1割:日和見菌7割】といわれています。

しかし、このバランスが崩れ、悪玉菌が優勢になってしまうなどの理由から腸内環境が乱れてしまうと、私たちの体に悪影響を及ぼしてしまいます。

ということで以下、腸内環境の悪化が招く症状を見ていきます。

1. 下痢、便秘

腸内環境が悪化したとき、初期に現れる症状がこの下痢や便秘。

腸内フローラのバランスが乱れると、大腸の水分を吸収する働きや、便を体外に排出しようとする働き(蠕動運動:ぜんどううんどう)が弱まってしまうからです。

つまり、大腸の中を運ばれる便が、水分を十分に吸収できないまま排出されれば下痢となってしまいますし、蠕動運動が弱れば便を運ぶ力が低下し、長いあいだ大腸の中に便がたまったままになるので便秘となってしまうのです。

2. 体臭、口臭の悪化

腸内環境が乱れて悪玉菌が増殖すると、悪玉菌は腸内を腐らせ、便やおならの悪臭のもととなる有害物質をつくり出します。

しかしそれだけでは終わらず、なんとこの悪臭を放つ有害物質は腸から吸収され、血液に乗って全身を巡るのです!

その結果、汗や口臭としてにおいが放出されるので、体臭や口臭がくさくなることがあります。

3. 肌トラブル

腸から吸収された有害物質は血液に乗って皮膚にも届けられるので、それが原因となって肌荒れやニキビ、シミなどの肌トラブルを引き起こします。

また、腸内環境が悪化することで善玉菌の働きであるビタミンの合成能力が低下することも、肌トラブルを引き起こすひとつの要因となります。

ビタミン不足は肌荒れや口内炎の原因にもなりますよ。

4. 肥満になりやすい

腸内環境が悪化すると日和見菌の一種である、いわゆるデブ菌(ファーミキューテス)が勢力を拡大し、いわゆるヤセ菌(バクテロイデス)を減少させます。

このデブ菌とは効率よくエネルギーを吸収し、脂肪として蓄える働きを持っていて、ヤセ菌は脂肪の吸収を抑えて燃焼させる働きがあります。

これに関しては、アメリカの研究グループでの報告に、病気の治療のために肥満体型の娘から腸内細菌を移植された母が、15kg以上も太ってしまったというものがあります。(open forum infectious diseases 2015/2)

また、マウスを使った実験では、デブ菌優位の腸内細菌を移植されたマウスは、ヤセ菌優位の腸内細菌を移植されたマウスよりも体重、脂肪の増加が多かったという報告や(science 2013)、それに類似した実験の報告も多数見受けられます。

このように、腸内環境が太りやすい体質をつくるということも明らかになってきています。

5. アレルギー症状が出やすくなる

アトピー性皮膚炎や花粉症、アレルギー性鼻炎、喘息などのアレルギー症状は腸内環境の悪化がひとつの原因とも考えられています。

善玉菌には免疫力を高める働きがありますが、腸内環境が悪化すると免疫機能に異常が起きてしまい、免疫機能のバランスが乱れてしまいます。それによって、アレルギー物質に対する抗体がつくられすぎてしまい、アレルギー症状を引き起こすのです。

6. 神経伝達物質の不足

心身を覚醒させるノルアドレナリン、意欲や快感に関わるドーパミン、それらを制御して精神状態を安定させるセロトニン。

これらの神経伝達物質は、もととなる栄養素を腸から吸収することによって初めて体内で合成され、つくられます。

セロトニンの原料となる「トリプトファン」や、ノルアドレナリン・ドーパミンの原料となる「フェニルアラニン」という栄養素は体内で合成することはできないため、私たちはこれらの栄養素(必須アミノ酸※1)を食物から取り入れなければなりません。

そこで、腸内環境が悪化してしまい、食物の消化や、消化した食物からの栄養の吸収能力が低下してしまうと、神経伝達物質の合成に必要な原料を、十分に取り入れることができなくなってしまうのです。

また、これらの神経伝達物質の合成にはビタミンが深く関わっています。

ビタミンB群のなかのビタミンB6は、食物から取り込んだタンパク質を神経伝達物質の原料となるアミノ酸に分解するなどの、神経伝達物質の合成に関わる働きがあります。

腸内細菌は食物からビタミンを摂取しなくてもビタミンを生成する働きを持ってはいるのですが、腸内環境が悪化してしまえば、このビタミンの生成能力も低下してしまい、その結果として神経伝達物質が不足する事態に陥ってしまうのです。

神経伝達物質の異常はうつ病を始めとする精神疾患や、自律神経の機能にも深い関わりがあることをこれまで見てきましたが、このように、腸内環境が乱れることによっても神経伝達物質は不足してしまいます。

つまり、腸内環境の乱れは、さまざまな精神疾患や、自立神経失調症を引き起こす原因にもなりうる、と考えられるのです。

(※1 必須アミノ酸とは体内で合成されないアミノ酸のことをいい、アミノ酸とは栄養素であるタンパク質を構成する最小成分のことをいいます)

今回のまとめ

・善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスのことを腸内環境という

・腸内環境の悪化は身体症状だけでなく、精神疾患の原因にもなりうる

さて、精神的な病を克服するための基礎知識、その佳境となる腸について見終わりました。

腸内環境と精神疾患との関係性は現在も研究が進められていて、腸内細菌の働きによって精神疾患の症状が改善したという報告も続々と出てきています。脳と腸にはそれだけ密接な関わりがあると考えられているのです。

そして次回は、この脳と腸の関わり、「脳腸相関」について見ていきます。

次回→【腸の痛みは脳へ】脳と腸が相互に作用する関係「脳腸相関」に迫る

コメント(確認後に反映/少々お時間をいただきます)